日々是好日

ビーチサッカーのご案内 - 陸吾郎 (?) URL

2025/05/02 (Fri) 16:40:10

*.home.ne.jp

私の姪の子(串山早希)は女子プロビーチサッカー選手です。〜LAZO APEGO北九州〜チームに所属活動しています。世界チームから招待され日本人代表として試合に出場して頑張っています。

マイナースポーツですが、この度日本人で初めてアンバサダーに選出されました。

メジャー昇格を目指して底辺の拡大に頑張っています。

関心を持つ方は下記インスタグラムをご覧になりご協力いただければ有り難いです。

5月5日 こどもの日

ビーチサッカースクールが開催されます。

場所:LAZO AKR PARK

旧伊川小学校(北九州市門司区大字伊川)

時間:13時~14時

*終了後自主練時間有

参加費:500円

申込内容

お名前・学校名・電話番号・年齢

DMにて受け付けます

https://www.instagram.com/sakikushiyama/?hl=ja

【串山 早希 (@sakikushiyama) • Instagram 写真と動画】

雑感 - 陸吾郎 (?)

2025/04/28 (Mon) 14:46:27

*.home.ne.jp

年始友人から「君津広報」が届きました。「松本ピアノ保存会」の活動が大きく取り扱われていました。

年始友人から「君津広報」が届きました。「松本ピアノ保存会」の活動が大きく取り扱われていました。

関係の方から「YouTyube」「きみつアーカイブス」の画像・映像の一部を教材使用依頼がありました。

念のため「きみつアーカイブス」に問い合わせたところ状況が一変、簡単な問題ではないことを悟りました。

私たちが活動し作成した「小糸川倶楽部」「周西マップクラブ」「松本ピアノオルガン保存会」など私的も含め著作権・肖像権は当方にあり許可なく使用禁止します。

指摘された提言は真摯に受け止めます。先輩やメンバーが培った努力が蔑ろにされていると思うと残念無念です。

テスト - 陸吾郎 (?)

2025/04/28 (Mon) 13:37:24

*.home.ne.jp

テストメール

北九州市歴史散歩-10 - 人見庵 (?) URL

2024/08/26 (Mon) 18:25:00

*.home.ne.jp

「製鉄飛幡(とびはた)門」は、何故「飛幡(とばた)」ではないのか。当初から疑問だった。

「戸畑」という地名の由来は、岬門の端にあるので「門端」の意味。 奈良時代には「飛幡浦」あるいは鳥旗や名籠屋(なごや)の大済(おおわたり)、飛幡(とばた)という文字で登場している。 室町時代、筑前国御牧(みまき)郡麻生庄に「戸幡」とあり、「戸端」「都波多」「鳥羽田村」とも記された。現在使われている「戸畑」の文字自体は、応永3年(1396)につくられた麻生氏の所領目録」に「戸畑浦」と書かれており、文禄4年(1595)につくられた「筑前国田畠之高村々指出之帳」や文化9年(1812)に伊能忠敬が戸畑の測量を行ったときの日記にも「戸畑村」と書かれていることを学んだ。

戸畑市史に記載されている昭和12年の「町名早見表」を見ると、鳥旗一丁目はあるが飛幡に該当する小字はない。角川地名辞典「大字戸畑」にも飛幡の小字はない。飛幡(とばた)は大字戸畑の一部で「浦」と呼ばれたのだろう。

北九州市の地名に関する情報を調べていると、平成2年(1990)6月1日北九州市広報室広報課の戸畑区版(第643号PDF)に『大字戸畑の一部 飛幡町(とびはたちょう)』が新住居表示に実施することがわかった。同年、八幡地区(枝光)の旧本事務所を北九州市戸畑区飛幡(とびはた)1丁目1番地へ移転。平成7年(1995)、以前は名護屋岬にあった麻生神社を集合し飛幡(とびはた)八幡宮と社名変更。さらに平成10年(1998)には、沢見・天籟・戸畑中学の3校が集まり新しい飛幡(とびはた)中学校が開校した。新しい校名に適しているという理由だそうだ。新住居表示実施を機に「飛幡(とびはた)」が使われるようになったのだろう。

かって先人が詠んだ飛幡(とばた)の浦は、歴史の流れの中で消え去った。「遠い恋人の面影でも偲ぶような旅愁を浮かべる」風景は忘却され蘇ることはない。建設と製造に従事した君津市の「人見浦」「大和田浦」「坂田浦」光景も同じ歴史を辿っている。

平成31年(2019)新日本製鉄住金(株)は、日本製鐵(株)に商号変更。そして令和2年(2020)4月1日、八幡製鉄所・大分製鉄所及び光チタン部を統合して日本製鐵九州製鉄所が発足した。

飛幡(とばた)、戸畑(とばた)そして飛幡(とびはた)。これから飛幡(とばた)の呼称は、飛幡(とびはた)に習練されていくのだろうか?

「製鐵飛幡門」の疑問は新住所表示により決着したが、もう一つの疑問「洞岡(くきおか)門」が気になる。くろがね堅パン」を製造している話もあるが、ここで『ふる里に戻り振り返り、留守した時間を辿る』を一時打ち止めにする。拙文をお読みいただきありがとうございました。

北九州市歴史散歩-9 - 人見庵 (?) URL

2024/07/10 (Wed) 10:24:09

*.home.ne.jp

入社した時の社名は「八幡製鉄(株)八幡製鉄所」だった。その後、合併を繰り返し定年退職時は「新日本製鉄(株)君津製鉄所」だった。

平成24年(2012)に新日鉄と住友金属工業の合併により新日鉄住金が発足。令和元年(2019)に商号変更し日本製鉄株式会社。翌年に室蘭製鉄所、東日本製鉄所、名古屋製鉄所、関西製鉄所、瀬戸内製鉄所、九州製鉄所の6製鉄所体制になる。

日本製鉄九州製鉄所は、令和2年(2020年4月1日)、八幡地区(旧八幡構内)、八幡地区(旧戸畑構内)、八幡地区(小倉)、八幡地区(光チタン)、大分地区(大分)、大分地区(光鋼管)に分かれている。ややこしい組織になった。

「日本製鐵(株)九州製鉄所八幡地区」の主要な設備や総合センター(旧・本事務所)は、戸畑地区(戸畑区飛幡町1番1号)に存在する。国鉄枝光駅前にあった八幡製鉄(株)本事務所建物は跡も形も消滅している。往時を忍ぶ身にとって殺伐とした光景である。

最近、日本製鐵(株)が「USスチール」買収のニュースを知る。「USスチール」を追い越し追い越せ!が目標だった…。私が入社後鉄鋼業の60年の流れは人々をまるでおとぎ話に誘う。昔日の感あり。

北九州市歴史散歩-8 - 人見庵 (?) URL

2024/07/01 (Mon) 10:36:41

*.home.ne.jp

名護屋崎古墳群

名護屋崎古墳群

戸畑郷土史会の事務局長を務める竹内英雄さん(54)によると、名護屋岬は日本書紀にも記され北九州市で最も古くから知られた地名で、遺跡は当時の八幡製鉄所の拡張工事で見つかった。発掘調査で横穴式石室3基が確認され、8体以上の人の骨や勾玉(まがたま)などの副葬品が出てきた。

30代の頃に北九州市史の編集にかかわった行橋市歴史資料館館長宇野慎敏さん(69)は「頭骨(行方不明だった中の3点)の再発見には驚いた。古墳群は7世紀に入るころのものだと思う。当時、響灘から洞海湾沿岸には、百済を助けるために朝鮮半島に出兵していた人々が暮らしていたと考えられる」と話す。

先年まで暮らした千葉県君津市にも昭和37年、君津製鉄所建設に先駆けて発掘調査された遺跡がある(写真)。社員社宅用地で約1300年前の横型で典型的な殉死古墳(虫神:通称妃塚)が見つかっている。規模は直径15mの円墳。全長9,6mの横穴式石室で平面形態から「L字型石室」と呼ばれ羨道付きである。中には人骨11体、直刀6本(長いものは95cm)、耳環5個(金メッキの銅製品)。その他に須恵器、土師器、矢じりなど。遺体は、その後私たちの調査で大和田霊園の忠霊塔に埋葬され安置せれているのがわかった。

筑紫国と上総国が防人との交流や文化・歴史に思い馳せると悠久の時を感じざるをえない。

*URLは、千葉県君津市の山野草を紹介する「周西 三舟花紀行」図鑑です。興味の方はご覧ください。

北九州市歴史散歩-7 - 人見庵 (?) URL

2024/06/24 (Mon) 10:29:03

*.home.ne.jp

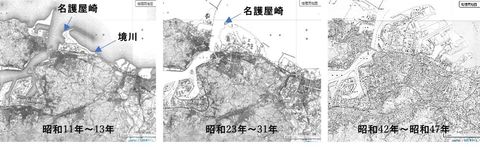

昭和11~13年(1936~1938)の測図を見ると、企業名が製鉄所作業場から八幡製鐵所戸畑作業所となり、戸畑海岸は浚渫埋立てで三味線の撥をした地形は完全に海底に埋没。名護屋崎の傍にあった硫黄ノ瀬には堤防の構築が進んでだ。

昭和11~13年(1936~1938)の測図を見ると、企業名が製鉄所作業場から八幡製鐵所戸畑作業所となり、戸畑海岸は浚渫埋立てで三味線の撥をした地形は完全に海底に埋没。名護屋崎の傍にあった硫黄ノ瀬には堤防の構築が進んでだ。

その間の経緯を見ると昭和21年、GHQは日鉄の各作業所を賠償保全指定工場に指定。昭和22年には日鉄の分割を提案。それにより、過度経済力集中排除法が成立したことで昭和23年、二分割解散指示があり、官営日本製鐵所は四社(八幡・富士・日鉄汽船・播磨耐火煉瓦)に分割の企業再建準備計画を申請して昭和24年に認可されたことで八幡製鉄株式会社八幡製鉄所が発足。ここで官営日本製鐵所は、昭和9年に成立して以来16年の幕を閉じた。

昭和23~31年(1948~1956)の測図を見ると、埋立て跡地には八幡製鉄所戸畑工場、日発戸畑発電所の企業名がある。日本製鉄から八幡製鉄所になった昭和26年度から第1次合理化計画を定め、休止設備の復帰や新鋭設備の設置など合理化を進めた。戸畑海岸埋立て出来高を見ると昭和9年、東洋製鉄合併時現在では約52万㎡。昭和25年の八幡製鉄株式会社設立時には約260万㎡になり、膨大な埋立て敷地が完成した。

かつて、日本書紀に書かれた名護屋崎。万葉集に記載されている飛幡乃浦。郷土史話に「…文字通りの白浜青松の浄地で、現在まで残されていたらひとり戸畑だけではなく、北九州随一の行楽地となっただろうに。」と語られた名護屋崎。

美しい弧状の砂浜の入り江だった飛幡の浦は、昭和42~47年(1967~1972)、名護屋岬の残影のみとどめている。

北九州市歴史散歩-6 - 人見庵 (?) URL

2024/06/20 (Thu) 18:13:40

*.home.ne.jp

大正11年(1922~1926)の測図をみると、戸畑町(遠賀郡)の先端に名護屋岬(崎)があり洞海湾の入り口にも河ば島(中島)が見える。

大正11年(1922~1926)の測図をみると、戸畑町(遠賀郡)の先端に名護屋岬(崎)があり洞海湾の入り口にも河ば島(中島)が見える。

名護屋岬(赤色点線内)は、西に河代(こうしろ)。北方に電車道を踏み切った海岸。東は中原の浜を付け根とし北に向かって突出した三味線の撥(バチ)に似た岬で、俯瞰するとそのように見え、底の岩盤は砂混じりの赤粘土層、その上を厚い砂浜が一面に覆い戸畑側を見ても中原側を見ても美しい弧状の砂浜の入り江だったそうだ。いわゆる戸畑と小倉の海岸線が響灘に面した場所が「飛幡乃浦」である。

時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」(埼玉大学教育学部 谷謙二 人文地理学研究室)資料をもとに大正11年~昭和42年までの戸畑海岸の変化を時系列で観察すると、大正11~15年測図では名護屋崎の地形に変化はない(三味線の撥)が、畑だった土地には製鉄所作業場と書かれ、建物らしきものがポツポツ見える。

戸畑市史によると大正4年、久原鉱業株式会社が製鉄起業を企図し、その工場敷地に名護屋崎から境川地先一帯に埋め立てを計画、出願し、大正10年に認可された。と記述している。

*参考:久原鉱業は製鉄起業設立準備中に東洋製鉄との合併がまとまり、いったん久原鉱業を社長とする戸畑製鉄株式会社を設立し、さらに東洋製鉄株式会社(渋沢栄一らが企画*鉄は国家なり)と合併したことで戸畑の製鉄工場として生まれることになる。大正10年、貸借契約が成立し、政府は東洋製鉄株式会社戸畑工場を「八幡製鉄所戸畑作業所」とした。

北九州市歴史散歩-5 - 人見庵 (?) URL

2024/06/16 (Sun) 10:12:44

*.home.ne.jp

戸畑市史を読んでいると、(五)郷土史話 『名護屋崎』の項に、「所謂戸畑の地の者でも名護屋崎を知っているのは恐らく明治生まれの人に限るだろう。そして彼等はあたかも遠い恋人の面影でも偲ぶような旅愁を浮かべるはずだ」。と表現している。先人が詠んだ風景はどこか。

戸畑市史を読んでいると、(五)郷土史話 『名護屋崎』の項に、「所謂戸畑の地の者でも名護屋崎を知っているのは恐らく明治生まれの人に限るだろう。そして彼等はあたかも遠い恋人の面影でも偲ぶような旅愁を浮かべるはずだ」。と表現している。先人が詠んだ風景はどこか。

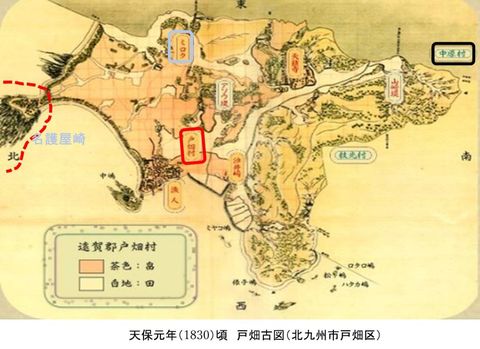

地図は天保元年(1830)頃に書かれた「戸畑古図」で、地名は遠賀郡戸畑村とある。戸畑村(赤枠)と中原村(黒枠)がみえ、北の名護屋岬(赤点線部)にかけては畑が広がっていることがわかる。

この戸畑海岸は麻生氏時代から度々塩田を計画されたが実現までに至らず、明治年間にも企てがあったらしいが実現しなかった。今は新しい製鉄所の敷地になっている。

現三六町の町名は、古図に見えるミロク(水枠)付近に弥勒菩薩(自然石)を祀る小堂があったことにちなみ「みろく」が「さんろく」に変化したとの説がある。

*注:地図の方向(東西南北)を読み返してご覧ください。

北九州市歴史散歩-4 - 人見庵 (?) URL

2024/06/15 (Sat) 16:45:15

*.home.ne.jp

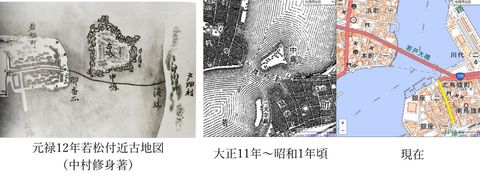

前図の若松と戸畑の中間に位置する大渡川の洞海湾入り口の小島(中島:赤丸)について調べた。

前図の若松と戸畑の中間に位置する大渡川の洞海湾入り口の小島(中島:赤丸)について調べた。

慶長5年(1600)9月、関ヶ原の功労により筑前国を拝領した黒田長政は、豊前との国境防備のため洞海湾の入り口付近の小島に城(中島城、若松城)を築いた。黒田長政入国以前は、永正年間に鳥旗の郷土武内治部が勢力を張っていたという。城は元和元年(1615)の一国一城令によって廃城になった。

『北九州・京築・田川の城』(中村修身著)の「元禄12年若松付近古地図」をみると、中嶋は古城と表記され、そのころには若松町(御番所)と戸畑村(渡場)間には渡し船が通っていたこともわかる。

大正11年(1922)~昭和元年(1926)頃まで存在していた「中島」は、昭和14年10月~昭和15年12月にかけて洞海湾の航路拡張事業のため浚渫され現在はない。

中島には明治13年(1880)、戸畑で初めて炭塊社という煉炭、コークス工場ができた。この名前について思い出話が残されているので紹介する。

あるとき、石炭輸送の帆船で学校に通う地元の友人に「今、どこから来よるんや」と尋ねたら「かば島や」と答えた。「馬鹿かー」というと、ほかの友人が「中の島のことよ」と言った。それ以来、「河【白偏に斗】島(カバシマ)」は中の島の事で、新旧二つの名で呼ばれていることを知ったという。(北九州市の文化財を守る会会報より)

中の島を偲ぶ有志は「河【白偏に斗】島(筑前国風土記に名が出ている)」の名前を残すため記念碑を建てた。この石は、旧戸畑区役所前の庭に保存されている。